Les mines d'or

De l’Antiquité, nous ont été transmis de nombreux récits et mythes comme celui de « Jason et la Toison d'or » ou encore des « Mines du roi Salomon » évoquées dans l'Ancien Testament.

Des temps les plus reculés et des contrées les plus lointaines jusqu’au Limousin, partons à la découverte des mines d’or.

D’où vient tout cet or ?

La vie souterraine, ou Les mines et les mineurs de L. Simonin est riche d’enseignements.

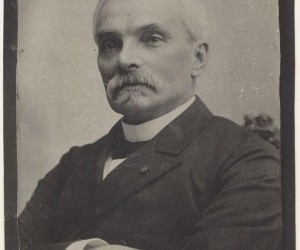

Louis Laurent Simonin (1830 -1886), un ingénieur et explorateur français.

Ancien élève de l'École des Mines de Saint-Etienne, Il occupe diverses positions dans des mines en Italie et en France et après quelques années d'exercice du métier d'ingénieur des mines, il se fit remarquer comme pionnier de l'archéologie minière. Il fut titulaire de la chaire de géologie à l’École centrale d’architecture et auteur de nombreux articles et ouvrages sur les mines et le monde souterrain.

Son œuvre majeure que nous allons explorer ici est « La vie souterraine ou Les mines et les mineurs » qui aurait inspiré le livre « Germinal » d’Émile Zola lors de la scène où le cheval Trompette descend dans la mine.

Jules Verne à quant à lui utilisé cet ouvrage pour les descriptions de son roman « les Indes noires » en 1877.

Avant même de l'ouvrir, ce livre nous plonge directement dans l'univers des mines d'or par ses tranches finement dorées.

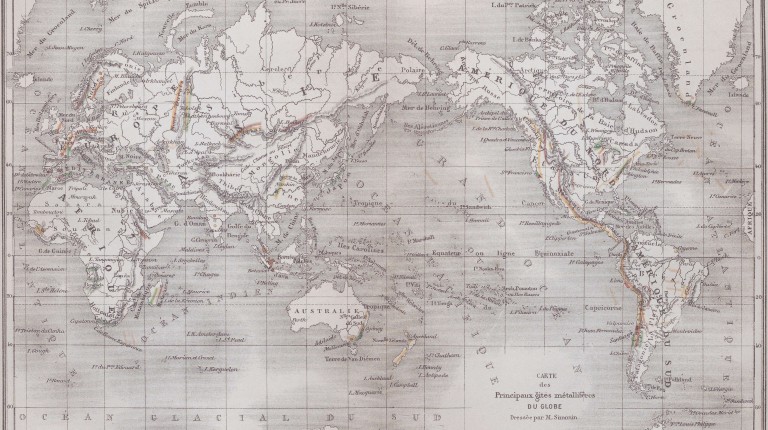

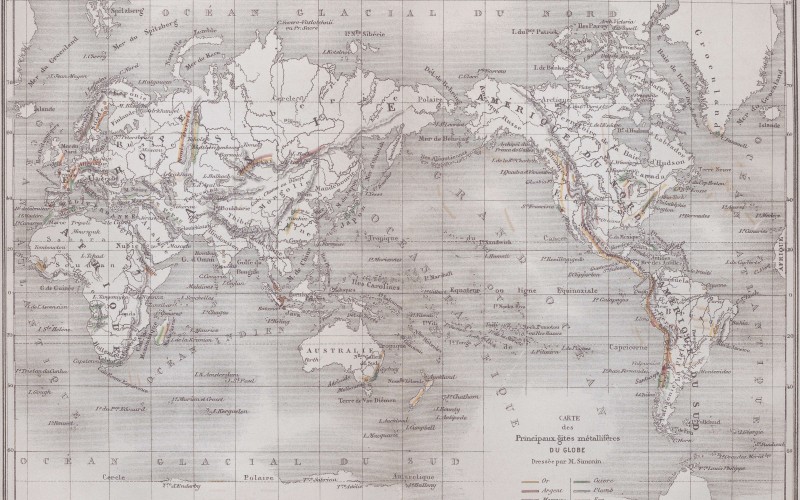

Cet univers fascinant ne fait que se confirmer au fil des pages avec ses 160 gravures sur bois, ses 30 cartes tirées en couleur et ses 10 planches imprimées en chromolithographie, (Référence : MAG 31870).

L'or pur est un métal noble, qui possède une grande malléabilité. Il se déforme facilement à froid et se cisèle aisément, le rendant très facile à travailler. C’est pourquoi il a été utilisé très tôt pour fabriquer des bijoux et ornements. Le plus ductile des métaux peut ainsi se présenter sous formes de fines feuilles d’or, de fil d’or, d’un simple fil textile de décoration ou encore de fil ultrafin obtenu par tréfilage. Sa pureté se mesure en carats.

Chimiquement, il est quasiment inerte et extrêmement stable puisqu'il ne réagit pas avec l'air ou l'eau dans des conditions normales de température et de pression. Il est également résistant à la corrosion causée par de nombreux produits chimiques ainsi que par la majorité des acides tels que l'acide chlorhydrique, nitrique ou encore sulfurique. À l'instar du plomb, il se mélange au mercure pour créer un amalgame. Cependant, il n'interagit pas avec ce dernier. Étant donné que l'or ne se dissout pas dans l'acide nitrique, qui a la capacité de dissoudre l'argent et les métaux ordinaires, cette caractéristique facilite son identification, sa séparation et sa purification.

Son point de fusion est de l’ordre de 1 064,18 °C. Excellent conducteur thermique et électrique, il est le troisième métal le plus conducteur après l’argent et le cuivre. La densité de l’Or de 19,3 en fait le deuxième métal le plus dense après le platine, parmi les principaux métaux utilisés.

Localisation des mines d'or dans le monde

Les pierres et métaux dans les mines d'Or

Cet ouvrage, illustré de planches imprimées en chromolithographie nous donne un aperçu des pierres et métaux pouvant être extraits des mines et pour certains associés à l'or.

La chromolithographie, un terme inventé par le lithographe Godefroy Engelmann en 1837, fait référence à sa méthode d'impression lithographique en couleurs. Ce procédé repose sur l'application successive de couleurs, pouvant atteindre jusqu'à seize teintes distinctes. Chaque couleur était appliquée sur une pierre lithographique, et le même document était transféré d'une pierre à l'autre grâce à des repères précis.

En plus de l'or, plusieurs éléments peuvent être extraits ou retrouvés en association avec celui-ci.

L'argent est un des métaux les plus fréquemment associés à l'or. Dans de nombreuses mines, on trouve des gisements d'argent qui se forment dans des conditions géologiques similaires.

Outre les métaux précieux, plusieurs minéraux peuvent également être trouvés dans les mines d'or. Par exemple, le quartz est souvent un indicateur de la présence d'or, car ce dernier se dépose généralement dans les veines de quartz. D'autres minéraux tels que la pyrite, communément appelé "l'or des fous", peuvent également être présents. Bien que la pyrite ne contienne pas d'or, son aspect doré a souvent conduit à des confusions chez les chercheurs d'or.

Dans certaines mines d’or, on peut également découvrir des éléments de terres rares. Ces métaux sont utilisés dans des technologies modernes pour la fabrication d’aimants de grande puissance, de moteurs électriques, d’écrans LED ou encore de piles rechargeables. Ils peuvent tout à fait coexister avec l'or et offrir des opportunités additionnelles sur le marché.

Méthodes Traditionnelles d’Extraction de l’Or et de traitement de l’or

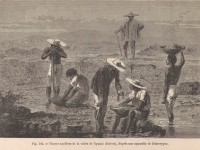

Ces gravures sur bois au fil des pages nous permettent de découvrir les différentes méthodes utilisées pour extraire et de marcher sur les pas de ces explorateurs à travers le monde.

L'extraction de l'or a évolué au fil du temps grâce aux avancées technologiques. Celle-ci peut se faire par plusieurs méthodes, en fonction de la nature du gisement :

L'exploitation à ciel ouvert : Cette méthode est utilisée lorsque les gisements sont proches de la surface. Elle consiste à retirer les couches supérieures de terre et de roche pour accéder aux minerais contenant de l'or.

L'exploitation souterraine : Utilisée lorsque l'or est situé à une profondeur importante, cette méthode implique la création de tunnels ou de puits pour accéder au minerai.

L'extraction alluviale : Cette technique consiste à extraire l'or dans les rivières et les cours d'eau, où le métal s'est déplacé et s'est accumulé au fil du temps. Des engins tels que des dragueurs ou des sluices sont souvent utilisés.

Dans les temps anciens, l'extraction de l'or se faisait principalement de manière artisanale parmi lesquelles ces quelques méthodes :

La pêche à l’or est une méthode rudimentaire mais efficace. Elle consiste à utiliser un tamis ou une batée, un récipient peu profond, pour séparer les particules d'or des sédiments dans les rivières. L'eau permet de déplacer le gravier léger tout en retenant les particules plus lourdes d'or, permettant ainsi leur collecte.

Évolution des Outils et des techniques d’extraction

Avec l'avènement de la Révolution industrielle, les méthodes d'extraction de l'or ont connu des avancées significatives. Les techniques d'extraction modernes sont bien plus sophistiquées, intégrant des technologies avancées pour maximiser l'efficacité et réduire l'impact environnemental.

De méthodes d’extraction artisanales utilisant la pelle, la pioche et la batée, les chercheurs d’or d’aujourd’hui emploient entre autres des foreuses, des excavatrices et des machines de lavage.

L'utilisation de la technologie d'imagerie, comme la tomographie et la géophysique, a permis d'améliorer la prospection. Les mineurs peuvent ainsi localiser avec précision les gisements d'or avant même de commencer l'extraction, économisant ainsi du temps et des ressources.

L’exploitation de l’or en Limousin semble avoir commencé voilà près de 2500 ans. Bien que l'exploitation minière en Limousin ait subi un déclin avec l'arrivée de l'armée romaine, elle a connu une renaissance au cours du Moyen Âge. Cependant, cette reprise temporaire d'activité n'est en rien comparable à l'activité des Gaulois durant l'Antiquité.

Les départements actuels de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Dordogne étaient parsemés de milliers de sites d'extraction à ciel ouvert, représentés sous forme de tranchées, que l'on nomme aujourd'hui « aurières ». Ces zones étaient définies par des fosses de profondeur et de longueur variables, entourées de remblais constitués par les déblais générés lors de l'extraction. Parfois, le travail s'intensifiait en sous-sol grâce à des tunnels étroits qui pouvaient descendre jusqu'à une profondeur de 40 mètres comme en témoignent les galeries retrouvées au début du XXe siècle à la mine de la Fagassière près de Château-Chervix en Haute-Vienne.

Si la ruée vers l’or nous semble venir d’une époque lointaine, certaines mines historiques en France ont été exploitées jusqu’au XXe voir au XXI e siècle avec parmi elles les mines de Salsigne dans l’Aude (1906-1990), de la Bellière (1905-1952) dans le Maine et Loire ou encore en Mayenne avec la découverte du gisement aurifère de la Lucette (1905-1934).

On dénombre en Haute-Vienne trois principaux districts aurifères :

Saint-Yrieix-la-Perche (Cheni, Douillac, la Fagassiere, Champvert, Cros-Gallet, le Bourneix)

Des travaux d'exploration, furent entrepris à partir de 1960 sur le district de Saint-Yrieix-la-Perche et l'exploitation dite « moderne » des nouveaux filons commença en 1982 et s’acheva 2002.

Ambazac (Beaune-les-Mines, la petite-Faye, Grand-Baugiraud)

Blond (Nouic).

En Creuse, la mine d’or du Châtelet en activité de 1905 à 1955, fut l’une des plus productives du Limousin dont l’exploitation a été estimée à 11 tonnes d’or. Ce n’est qu’au début des années 2010 que les installations furent supprimées.

La carte géologique et agronomique du département de la Haute-Vienne dressée en 1869 par Ernest Mallard ingénieur au Corps impérial des mines a notamment permis d’approfondir les connaissances des roches de la Haute-Vienne.

Dès 1866, il avait émis l'hypothèse de l'existence d'anciennes mines d'or antiques, une théorie fondée sur l'observation de la toponymie régionale des noms de lieux tels que Laurence, Laurière ou Lauriéras, suggérant une activité minière passée.

Chercheurs d'or [DVD] / Edward Buzzell, réal. ; Harpo Marx, Groucho Marx, Chico Marx, act.

L'or Rhum L'argent : la merveilleuse histoire du Général Johann August Suter : la vie secrète de Jean Galmot : histoire mirobolante de Jim Fisk / Blaise Cendrars ; textes présentés et annotés par Claude Leroy

La ruée vers l'or / Charlie Chaplin, réal. [DVD]

Les Mystérieuses Cités d'or (série télévisée d'animation, 1982)

- Lucky Luke : 1946-1949 / Morris, volume 1

Et pour aller plus loin, quelques pépites :

|